僕たちは、棚田が広がる地域の一番標高の高い場所で、5人家族で暮らしています。 山も星もすぐそばにあり、自然に囲まれた毎日です。

今回は、そんな日常の中で「田舎で生き抜くスキル」をどうやって身につけてきたのか、僕自身の実例を紹介したいと思います。 “自然の中で暮らし続ける”ために気づいたことや、小さな工夫をお裾分けできたらうれしいです。棚田で過ごす毎日が、気づけば“自分の強み”にもなっていました

■「ひたむきにやる」ことがスタート

上山の大芦(おおあし)に引っ越してきた当初は、やりたいことが山ほどありました。

・草刈りがうまくなりたい

・チェーンソーを使いこなせるようになりたい

・古民家に暮らして、かっこよくDIYしたい

・お米を育てたい、野菜も全部自給したい

・鹿やイノシシを捕まえて、食べてみたい

そんな“生きる力”をすべて身につけたくて、がむしゃらに行動しました。 でも現実は、寝る間を惜しんでもすべてを一度にはできません。 だから、ひとつずつ。完璧でなくても、「田舎の人に笑われない程度」になるまでやってみる。 そうして、自分なりのペースと集中すべき時間が見えてきました。

■まずは棚田や竹林と向き合った3ヶ月

草刈り機やチェーンソーを使えるようになりたくて、3ヶ月間ひたすら竹林と向き合いました。 面積は2ヘクタールほど。何万本あるのかわからないほど伐採し、それをみんなで野焼きしました。

毎日作業する姿をリアルでもSNSでも発信し続けると、景色が変わり、竹林がなくなっていく様子が地域の方々にも伝わりました。 きっと「名前はわからないけど、よく頑張っている人」として認識してもらえていたと思います。

途中、足の親指を切り落としそうになったこともありました(ヒヤッとしたら本当に血が出ていた……)。 助けを呼び、救急車で病院へ。到着後に「順番待ちです」と言われ、つい怒ってしまったのを思い出します。

こんな経験を通じて、草刈り機やチェーンソーを田舎の人並みに使えるようになりました。

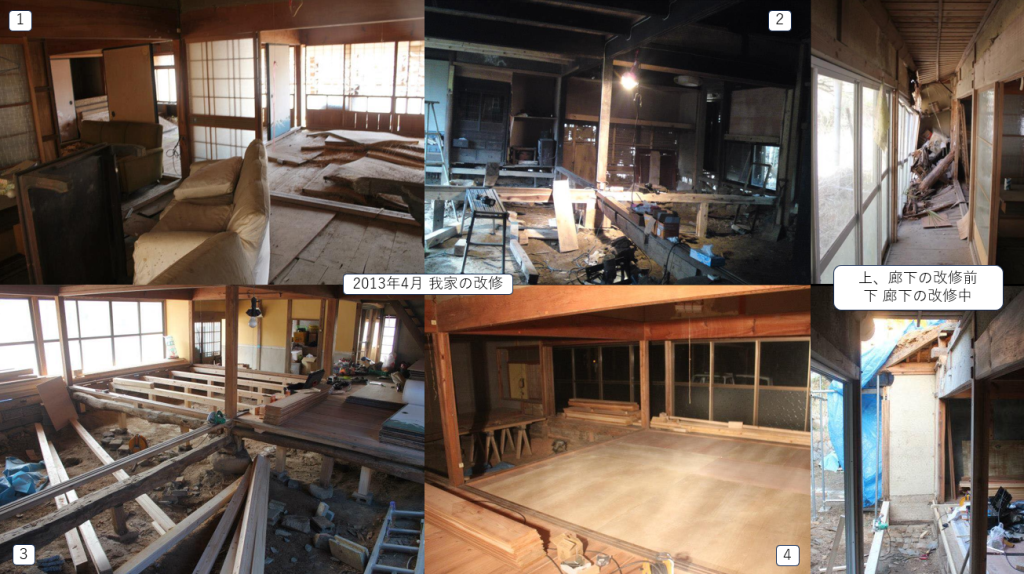

■古民家改修は“なにも考えずに片付け3日・解体改修3ヶ月”

暮らす家も自分たちで直したくて、まずは片付けから始めました。 40年以上空き家だった家は、床が抜け、屋根も落ちていて、どこから手をつければよいのかわからない状態です。

まずは周囲の木を伐採し、燃やしてきれいに整えてから、ひたすら中の物を運び出しました。 「3日」と書きましたが、実際は3日では終わりませんでした。

その後は解体作業。床をはがし、壊しすぎたこともありました(今では反省しています)。 動画を見たり、先輩に教えてもらったりしながら、床下の束(つか)を立て、床を張るまで、素人なりに3ヶ月かけて取り組みました。

デザインはともかく、今まで10年もっている強度は実感しています。 「次はもっと精度の高い、かっこいい床に張り直す」予定なので、興味がある方は次の冬に一緒にやりましょう。

■お米づくりは1年に1回だから、毎年が勝負

お米づくりは年に一度の本番。 だからこそ毎年が勝負で、試行錯誤の連続です。

棚田のメリットは枚数が多いこと。一枚一枚をしっかり観察して特徴を見極めることで、広い農地では得られない経験を積むことができます。

移住して3年ほどは、耕作放棄地の再生、水路の復活、田んぼの勾配調整、水管理……。 脳みそが溶けそうになるほど、トラクターに乗って代かきに没頭しました。

僕たちNPO法人英田上山棚田団では、耕作面積17反、120枚ほどの棚田を管理しています。 地域の方々が管理している棚田も含めると、さらに広範囲です。若い世代がこれだけの規模の棚田を維持管理している地域は、なかなかないのではないでしょうか。

もちろん、大規模農業と中山間地での稲作は全く違います。 効率化を意識しながら、棚田での稲作の楽しみ方をこれからも模索していきます。

今年は冬季潅水の田を2枚するのでそこも実験として楽しみです。

■チェーンソーはさらに使い込んでみる

竹林の伐採には慣れてきましたが、針葉樹や広葉樹の伐採はまだ未熟でした。 そこで山林3haの間伐に取り組み、1ヶ月間修行しました。

50年生ほどのスギやヒノキの山を冬場に通い、毎日のようにチェーンソーで伐採。 倒れ方や木の裂け方によっては命の危険を感じたこともありましたが、なんとか無事に生き残っています。 林業の怖さを身をもって体験しました。

■狩猟は「今年こそ!」を何年も繰り返している

狩猟免許は2013年ごろから持っていますが、「時間がない」と毎年のように言い訳していました。 それでも毎年「今年こそ本気でやるぞ!」とあきらめずに取り組み続けています。

今では年間20頭前後の捕獲ができるようになり、ジビエの処理場や加工場も整ってきました。 あとは、しっかり捕獲・解体して販売していく段階です。

協力者、募集中です。ジャーキーを食べてみたい方も、ぜひご連絡ください(笑)。

■理想の暮らしには、まだまだ届かない

「なんでも自分たちでつくる自給自足」の暮らしには、10年以上たった今でもまだ届いていません。 周囲を見ても、「あの人たちすごいな……」と思うことばかりです。

それでも、自分たちで育てたお米を食べ、ジビエでたんぱく質をとり、「野菜はこれからがんばろう!」という段階まではきました。

これまでの経験から「やればできる」という自信がつき、日本中どこでも暮らしていけるという手応えを感じています。

隣の芝生は青く見えるものですが、だからこそ、ここで生きていくことに価値を見出し、子どもたちが将来ここを選びたくなるような暮らし方を見つけていきたいと思っています。

■最近の畑仕事は、子どもと一緒に

最近は、一人では難しいことも増えてきたので、どうやって子どもたちを巻き込もうかを日々考えています。一緒に育てるものを選んだり、「今日こんなに伸びてる!」「赤くなってきたね!」と声をかけ合ったり。 そんなやりとりの中で、子どもだけでなく、自分自身にも新たな“気づき”が生まれる毎日です。

“やってみたい”を“できる”に変えていく場所として、ここでの暮らしをしていきます。

\あなたの「やってみたい!」を一緒にチャレンジ出来たら!/

こんな暮らしに興味のある方は、まずはお気軽にご相談ください

一泊二日の大芦コモンズ活動概要や参加についてはこちら

シェアハウス詳細はこちら

シェアハウスお問い合わせ・お申込みはこちら